(農)房総食料センターで、かぶの収穫体験、若手生産者との交流を行いました

第6地域委員会主催「(農)房総食料センター」交流訪問企画の報告

かぶは昼食時ステーキや煮物に |

かぶの花 |

房総の野菜を利用するゾ! |

かぶの収穫体験では山崎さんの育てたかぶを収穫しました。山崎さんの元で農業研修をしていらっしゃる方2人もいらして、かぶの生育や収穫までの流れを教えてくださいました。

中でも、私たちが食べている白い部分は根っこではなく"茎"であるというお話に一同驚きました。

昼食は産地の野菜を使ったかぶのステーキや、煮物など、心のこもった手料理でお腹いっぱいに!

昼食後の若手生産者との交流では、青年部部長の田山さんも加わり、若手「房総SUNS」生産者の話、農業の現状やこだわり、苦労話など幅広いお話を伺うことができました。

今回の(農)房総食料センター交流訪問は昨年2017年10月に行う予定でしたが、台風による被害が大きかったため中止となり、再企画したものです。

暴風雨による被害だけでなく、海が近いことから、同産地は深刻な塩害に見舞われたそうです。そして今年の冬は寒さが厳しく、台風を生き延びた作物も寒さでやられてしまったことなど、気候が及ぼす農業への影響の大きさを学びました。

生産者からは「野菜は値段の変動が大きい食材で、市場価格の変動による売上高の増減が激しい」「若い人が安心して農業を続けられるために安定した利用を!」とのお話がありました。

参加した組合員からは、「これからは値段に振り回されることなく、作り手のこめた思いも私たちは買っているんだと思いながら利用していきたいと思いました」との声が寄せられました。

ふっくらおいしい煮豆の製造現場を見学しました

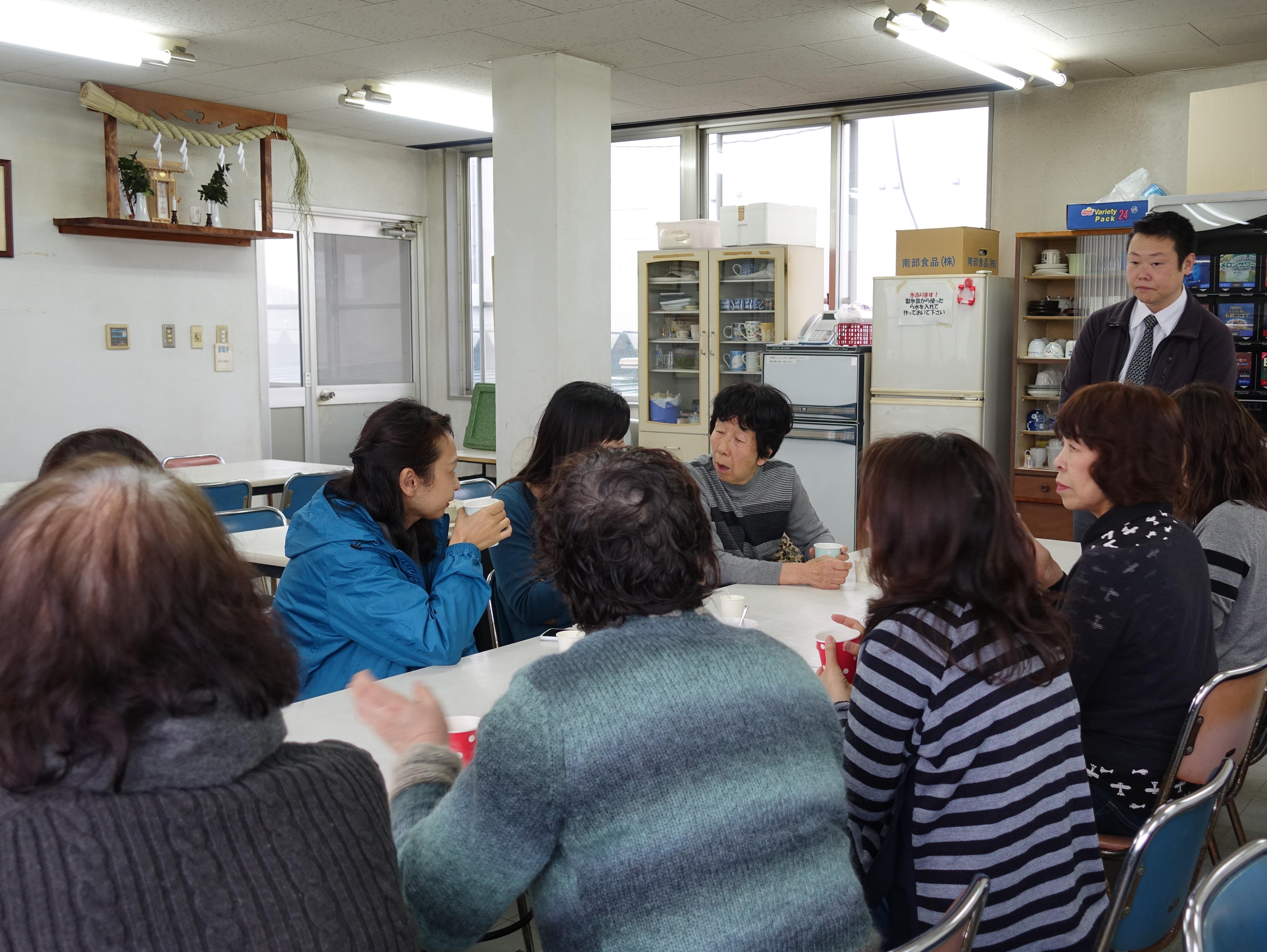

㈱南部フーズ交流訪問の報告

現場の苦労話なども聞きました

2017年2月23日、野毛ブロック委員会は「東都田舎金時豆」「東都須黒さんの味付けいなり」などの煮豆・惣菜を製造する㈱南部フーズを訪問しました。

工場の煮豆用の釜は、人間一人が入れるような大きさの二重構造。直火でなく蒸気で蒸す方法で約1時間半、おいしい煮豆が出来上がります。

試食で出された煮豆はどれもふっくらと柔らかく、とても美味でした。味付けは添加物を使用せず、砂糖と塩だけと知り安心しました。

原料の豆は、収穫時期によって違いがあるため煮る時間の調整をしていますが、どうしても仕上がりに多少の違いは出てしまうそうです。

北海道の豆の生産は減少していますが、東都生協の商品には全て国産原料を使用しているそうです。原材料の話、調達の苦労話など現場の声を聞くことにより、メーカーへの理解が深まりました。

千葉北部酪農農業協同組合を交流訪問(第6地域委員会)

「八千代牛乳」の味が生乳に近い訳

市販牛乳との比較実験 |

清潔な牛舎 |

子どもも大勢参加しました |

千葉北部酪農農業協同組合の信川氏、藤崎牧場の藤崎氏から同農協が生産する「八千代牛乳」や藤崎牧場の特徴、酪農の現状について教えていただきました。市販の牛乳と八千代牛乳の違いが分かる実験も行いました。

東都生協組合員から贈られた搾乳用の「もーもータオル」の活用や、清潔な牛舎を維持・管理する取り組みにより「八千代牛乳」生産者の原乳は細菌数が少ないことことについて説明を受けました。

市販の牛乳と比べ「八千代牛乳」は、低温で、しかも短時間で殺菌する高温短時間殺菌法(75度15秒、HTST法)を採用。「八千代牛乳」は生乳に近い、さらっとした癖のない味になるそうです。

今回の企画は、牧場見学や乳搾り体験を通して、千葉北部酪農農業協同組合との産地直結を実感し、利用につなげることが目的です。牛乳の消費が減り厳しい環境の中、手間やコストがかかるにも関わらず安全な牛乳を作り続ける酪農家の存在に、参加者一同感銘を受けました。

藤崎牧場は、藤崎さんが学生の時から持っていた「酪農をやりたい!」という夢を追いかけ、1頭の牛からスタートしました。しかし、後継者がいないため、あと数年で終わりになります。とても残念ですが、藤崎さんは「飼料や環境にこだわり作っている安全・安心な八千代牛乳の存在を広めてほしい」と語ります。

主催した第6地域委員会は「八千代牛乳を利用し紹介し、応援していくことが今の私たちにできることだと思います。第6地域委員会でも企画などを通し広く伝えていきたいと思います」と話していました。

くらぶち草の会を交流訪問

30年前から農薬無散布・化学肥料不使用です

農薬・化学肥料不使用の畑で |

好天に恵まれた交流訪問でした |

世田谷センターを出発し、道の駅「くらぶち小栗の里」に到着したのは午前11時ごろ。早速、みんなで小松菜、みず菜、サニーレタスの収穫体験を行いました。

苗の植え付けごろの台風の影響で生育が遅れ、全体にまだ小ぶりの仕上がりでした。その後、生産者と昼食交流をしました。

創始者の一人の佐藤さんからは、くらぶち草の会が30年も前から農薬無散布で化学肥料を使わない農業に取り組んできたこと、苦労したことなどを聞きました。生産者37世帯のうち、新規就農者が19世帯とのお話に、一同は驚きました。

「生産者の苦労話を直接聞くことができた。これからもっと買い支えたい」「たくさんの野菜を収穫できてうれしかった」と好評だった交流訪問。天候にも恵まれ、楽しいひとときを過ごすことができました。

東都生協のオリジナル調味料を試食

~東都生協プライベートブランド「わたしのこだわり」調味料を試食~

みんなで調理 |

おいしさ、便利さ実感 |

東都生協プライベートブランド「わたしのこだわり」商品から、調味料を数種類用意。試食をしながら商品の特徴やこだわりについて学習しました。

みその商品説明では「みそまる」についても紹介。みそまるとは、みそにだしと具材を混ぜ、丸めたもの。お湯を注ぐだけでみそ汁が出来上がります。参加者からは「簡単にでき、日持ちもするので、ぜひ作りたい」との感想が寄せられました。

また、「東都みそ」と「東都マヨネーズ」に「東都つゆ」を隠し味として少し入れ、作ったみそマヨが大変好評でした。きゅうりやにんじんを切っただけの野菜スティックや、ゆでたブロッコリーに付けてもおいしく食べられます。

さらに「東都須黒さんの味付けいなり」を使い、おいしく簡単に食べられるいなり寿司を作りました。

参加者の中には、まだ東都生協の調味料を利用したことがない組合員もいて、プライベートブランドの調味料について知っていただく良い機会となりました。

夏休みキッズ企画~化学実験で自由研究~

食品に関する実験を通じて、食の安全・安心、食の大切さを学びました

|

|

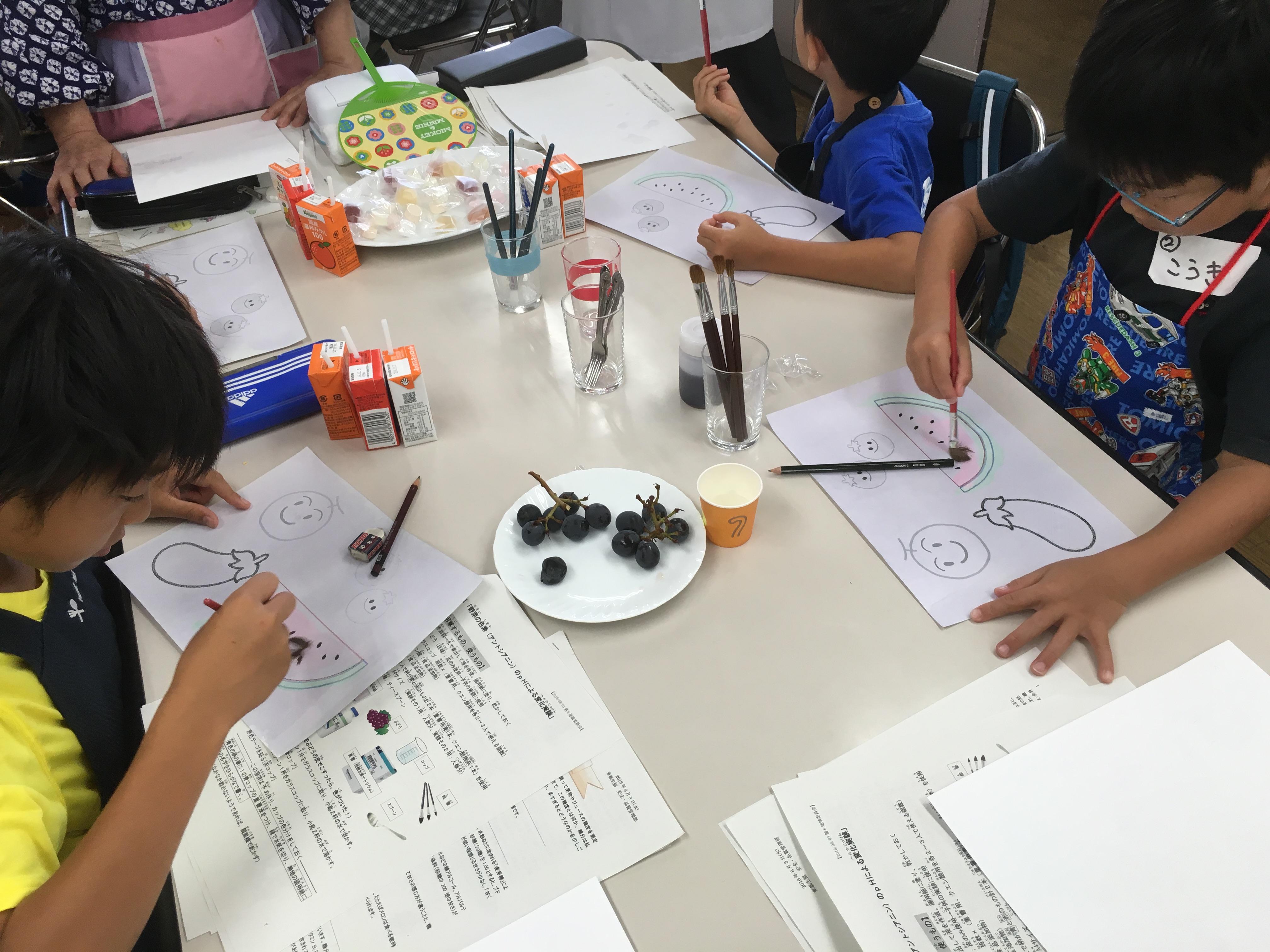

その後、野菜の色素(アントシアニン)の㏗の実験では、アルカリ性・酸性の素材を加えると色が変わる不思議も体験。

今回、お子さんには夏休みの自由研究にも役立ち、食品の「安全・安心」「食の大切さ」を知る機会になってほしい、保護者の方には東都生協の活動の楽しさを感じてもらいたいと催されたこの企画。「実験が楽しかったのでまた参加したい」「糖度計で数値を確認でき子どもにはいい体験になった」と大好評でした。

夏休みキッズ企画~科学実験で自由研究

糖度の測定と、pHの実験をしました

色素実験の塗り絵に感激 |

第6地域委員会は2016年8月3日、さんぼんすぎセンター調理室にて、安全・品質管理部の職員を講師に、食品の糖度の測定とpHの実験をしました。(参加者:子ども12人・大人17人)

子どもたちが「食の安全・安心」「食の大切さ」を知り、親子で東都の活動の楽しさを感じてもらうことが目的です。

果物・ジュースの糖度測定では、飲んで感じた甘さと実際の糖度の差に驚く子どもたちがいました。冷えていると糖度が感じにくくなることや、果物の糖の多さ、スポーツ飲料水にも少量とはいえないほどの糖分が含まれていることなどを解説。

果物の色素実験では予想外の色に変化する塗り絵に大盛り上がりでした。

参加者は小学生低学年が多く、pH実験は初めてとなった子どもが多いようでしたが、色の変化を通して水溶液の性質を学んだのですんなりと頭に入ったのではないでしょうか。小さな子どもからおとなまで!!

知らないうちに、みんな仲良くなりました

ワイワイ、ガヤガヤ |

おしゃべりしながら、 |

知らないお友だち同士でもたくさん集まって、楽しく遊んでほしいという委員会の思いから始まり、子育て中の家族の情報交換広場として、さんぼんすぎセンターで月1回開かれています。

この日は子ども6人、ママ4人が参加。はじめはママの後ろに張り付いていたちびっ子も時間がたてばみんな仲良し。

ママたちからは子育てや食べ物について楽しい会話も聞こえてきました。人気の折り紙コーナーは毎回企画しています。

4月からは第5地域委員会が主催し、毎月発行の「地域版ワォ」「杉並・中野インフォ!」でお知らせ。他の地域の方やパパ、おじいちゃん、おばあちゃんの訪問も大歓迎です!!

委員会メンバーが皆さんのお越しをお待ちしています。

進化する(!?)離乳食 デザートまで

第6地域委員会主催「和光堂の離乳食学習交流会」

ベビーフードの特徴や利用方法を学ぶ |

ママ同士の交流もできました |

この交流会は、離乳食の進め方やレシピなど「離乳食の疑問」について学び、赤ちゃんのいるママ同士の交流の場を作るために企画。

はじめに和光堂の鈴木さんがベビーフードの特徴と利用の仕方を説明し、その後試食会が行われました。

驚いたことに、ベビーフードにもデザートがありました。

「フレンズスイーツ ガトーショコラ」は、卵・乳・小麦を使わず、豆乳、米粉で作られたアレルギーを考慮した商品で、しっとり、もちもちとした食感でカカオの風味も広がり、とてもおいしいと評判。

参加者からは、「ママ同士の交流ができて良かった」「疑問に思っていたことが聞けた」「子連れ企画なので参加しやすかった」と大変好評でした。

ロングセラー「東都たまごプリン」はこうして作られる!

産直卵使用! 安定剤不使用

工場内の製造ライン |

本物のおいしさの秘密もしっかり学習 |

プリン、ヨーグルト、クリームの製造ラインと、包装・冷蔵のラインの機械が左右に整然と並ぶ1階では、ほんのわずかな人員で製造しています。

プリンは、産直卵を当日使用する分だけ割卵機で割り、ゼラチンなどの安定剤を使わず卵の持つ熱凝固の性質を利用して、連続スチーマーでゆっくりじっくり蒸し上げます(一般的には液卵・粉卵を使用)。

砂糖を煮詰めたカラメルソースは、プリン液⇒ソースの順にカップに充填しても、後から入れたソースが徐々に下に沈み、きちんと2層になっていました。

ちなみに牛乳も地元の酪農家から集乳しているので昼食時に出された牛乳も「新鮮でおいしい」と好評でした。