国内自給率の現状を知って私たちの食生活を考える。

ずっと国産のものを食べ続けたい…

そんな想いを東都生協でつなぎあって、

その輪を広げていきませんか?

日本の食料自給率(カロリーベース)は減り続け、2010年以降は39%になってしまいました。これは先進国の中では、最低レベルの数値。一方世界では、人口の増加や気候変動で食料供給が不安定になっています。このままでは、国産の食料は「貴重なもの」から「望んでも手に入らないもの」になってしまいかねません。このことは同時に、その食料を生産する豊かな農地や環境も蝕まれていくということを意味します。

命の源である食べもの。どんな食べものを、どのようにして手に入れるのか、私たち一人ひとりの選択が問われています。

「食べること」について、そしてそこから見えてくる「食料」や「農業」や「環境」について、ちゃんと考えたいですね。

耕地面積も生産者も減少する

日本の農業の現状

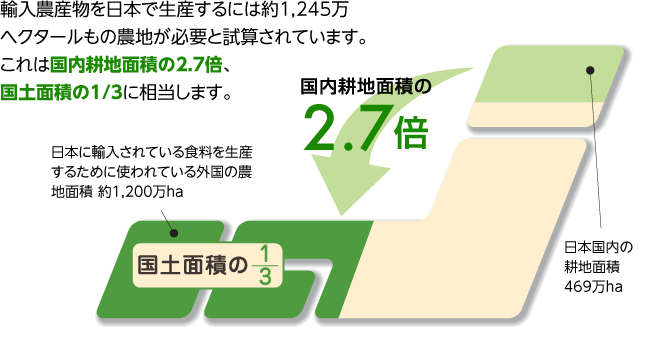

日本は食料の約60%を輸入しています。それは海外の農地と生産者に依存しているということでもあります。

しかし、もしその輸入がストップしたら、自国だけで供給できる食料は限られ、私たちの生活は大きな影響を受けます。

また、農業がもつ国土・自然環境の保全の役割を考えれば、日本の農業をもっと大切にする必要があります。

日本の耕地と海外依存耕地面積

資料:農林水産省「食料需給表」・「耕地及び作付面積統計」、財務省「貿易統計」、FTO「FAOSTAT」

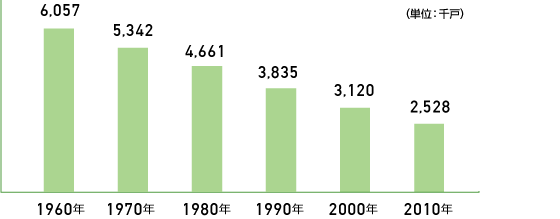

生産者戸数の減少

農家戸数(総農家戸数)の推移

生産者戸数は、減少の一途。1960年に比べ、50年で3分の1になってしまいました。

資料:農林水産省「世界農林業センサス」「農業構造動態調査」

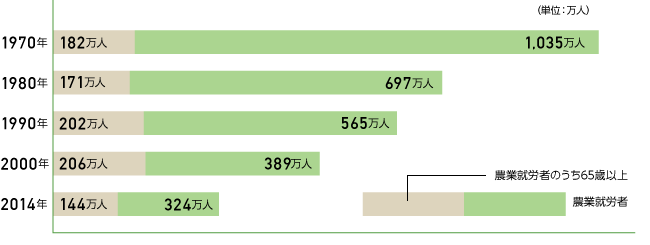

農業就業人口の推移

農業就業人口の人口は1970年の4分の1に。また、65歳以上の割合は、1970年は2割だったのが2014年は6割。高齢化が進んでいます。

資料:農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」

輸入にたよる食卓と

輸入してまですてられる食品

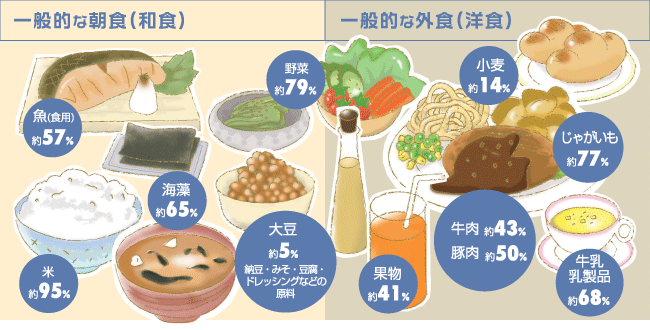

国内でまかなえる食料は、必要な39%。これほどまでに食料自給率が低下した原因として、自給率の高い米の消費が減り、輸入に頼る肉類や油脂類の消費が増加した、私たちの食生活の変化がいわれています。

一方、そんな食料を無駄にしているとの統計も…。私たちの食生活を見直すことも必要になっています。

品目別の自給率(重量ベース)

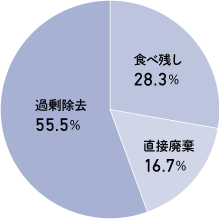

食品の廃棄や食べ残しの食品ロス(世帯食)

食品ロス理由構成比

- ※「世帯食」とは、家庭で調理・食事したもので、外食・給食等を除いたもの

- ※「食品ロス」とは、食品の破棄や食べ残されたもの

- ※「食品ロス率(%)」=食品ロス量/食品使用量x100

- ※「直接破棄」とは、賞味期限切れ等で食事において料理・食品として提供されずに破棄したもの

- ※「過剰除去」とは、大根の皮むき、食肉の可食部分と判断される脂肪の除去等

食卓に出した料理を食べ残した理由

(複数回答)

資料:農林水産省「平成17年度食品ロス統計調査」

農林水産省の食品ロス統計調査(世帯調査)によると2009年度の世帯における食品ロス率は3.7%となっています。1日1人当たりの食品使用量は1,116gですから、食品ロスは41.0gということになります。

畜産の視点から見た

輸入に依存する食料の生産

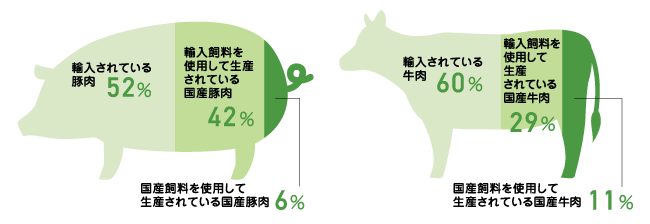

肉や卵、牛乳などは、その飼料のほとんどを輸入に頼っています。そして、畜産物については国内で育てられていても、輸入した飼料を使って生産された分は、カロリーベースの食料自給率には算入されません。ですから、国産の肉を選んでも、輸入されるエサを使ったカロリーの分(つまりあなたに代わって家畜が食べた分)だけ、食料自給率のポイントは下がってしまいます。

畜産物1kgの生産に要する穀物量(とうもろこし換算による試算)

| 鶏卵 | 鶏肉 | 豚肉 | 牛肉 | 牛乳 |

|---|---|---|---|---|

| 3kg | 4kg | 7kg | 11kg | 1kg |

資料:農林水産省「食料・農業・農村に関する参考資料集」注)部分肉ベース

日本人ひとりあたりの年間の肉消費量は、1965年の9.2kgから、2013年度は30.1kgと、約3倍に増加。豊かになったといえるのでしょうが、11kgの輸入穀物で1kgの牛肉ができると知ったら、その穀物をそのまま食べる国の人々のことを考えて大切に食べたいですね。

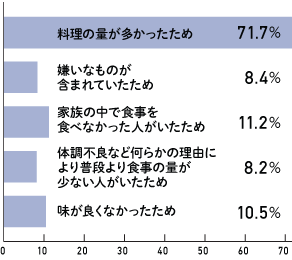

畜種別の飼料自給率

食料自給率は全体では25%ですが、畜産別には下のとおりです。

それをもとに、畜産別の自給率(カロリーベース)が算出されています。

畜産物がずいぶん輸入に依存している現状が見えてきますね。

資料:農林水産省「平成23年度食料需給表」

生鮮食品の消費量が減少し

栄養バランスが変化

近年、サプリメントや健康食品の消費が増える一方、脂質の摂取量増加に対し野菜摂取量が不足するという、バランスが崩れた食生活の傾向にあります。意識して国内農産物と国内加工品を食卓にのせて、おいしく楽しい食生活を送りましょう。

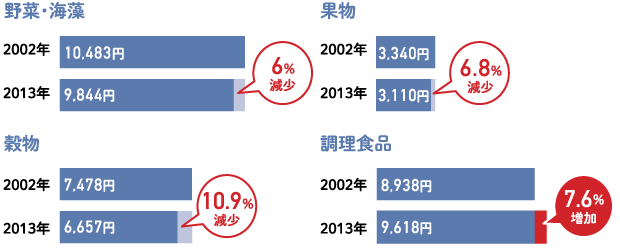

生鮮野菜・果物の消費量が減少(素材消費が減り、加工品の消費が増加)

価格が安くなければ売れない傾向が強まる中、加工品の多くは輸入原料で生産され、人件費の安い国で原料生産や加工製造まですることで価格競争しています。

一方で日本の自給率は低下しています。

東京都世帯あたり月平均消費金額

とうもろこし・小麦などの価格高騰で、麺・菓子をはじめとした相次ぐ加工食品の値上げは、輸入原料にたよる危うさをあらためて実感しますね。

資料:東京都「平成25年都民のくらしむき」

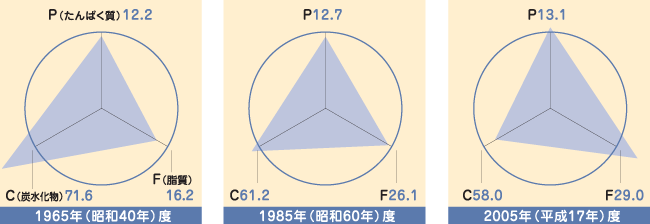

栄養バランスの変化(PFCバランス推移)

資料:農林水産省「食料需給率表」・厚生労働省「日本人の栄養所要量」

野菜の摂取量の目標値は1日350gといわれていますが、2005年国民栄養調査で野菜の平均摂取量は292.8gとかなり不足しています。

※適正比率は、18歳以上の加重平均