和食を中心に、栄養バランスの良さが海外からも評価されてきた日本型食生活も、1980年ごろをピークにバランスを崩していきます。ファミリーレストラン、ファストフード店などの外食産業とコンビニエンスストアが登場し、これらは新しい経済効果を生む一方で、「好きな物を好きな時に食べる」という傾向を強め、理想的な食生活を失いつつあります。

日本型食生活を脅かす「食」をめぐる問題

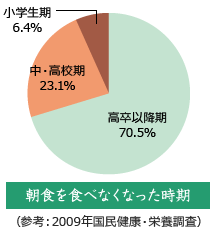

朝食を食べない

ここ数年「朝食を食べない」人が増えています。しかもその習慣が、子どものころについた人が約3割もいるのです。朝食には睡眠中に低下した体温を上げ、1日の活力を整える役目があります。さらに文部科学省の調査によると、朝食を毎日食べている子は食べない子と比較して「成績や運動能力が良い」「肥満傾向が少ない」という結果が出ています。

孤食の増加

ライフスタイルの変化により食事時間がまちまちになり、一人で食事をする人が増えています。特に小学生の約5人に1人、中学生の約3人に1人が朝食を一人で食べているという調査結果が出ています。共食※は食育の原点、食生活の改善が必要です。

※共食:家族や友人、職場の人や地域の人など、誰かと共に食事をすること。

![]()

(2009年 内閣府調べ)

| 毎日 | 週に4〜5日 | 週に2〜3日 | 週に1日程度 | ほぼ食べない | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 朝食 | 50.7% | 6.2% | 11.3% | 7.9% | 23.4% | 0.5% |

| 夕食 | 56.8% | 11.2% | 17.4% | 5.6% | 8.4% | 0.6% |

生活習慣病の増加

現在、日本人の死亡原因の約6割が生活習慣病に起因し、関連する医療費は10兆2千億円に上ります。また総エネルギー摂取量に占める脂質の割合が3割程度まで増加し、欧米に近づきつつあります。メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の疑いがある人は40〜74歳の男性は約2人に1人、女性約5人に1人。また、糖尿病の疑いのある人は約2,210万人超と、食習慣の乱れや運動不足などによる問題が顕在化してきています。

食文化の衰退

食事の偏りや無理なダイエットによる栄養不足、起床・就寝リズムの乱れ、「いただきます」「ごちそうさま」に込められた感謝の喪失、日本の食文化への理解の低下。さらには「食」への不安、「食」の海外依存など、日本型食生活が今、大きく変わろうとしています。

食べることは生きること。一人ひとりが食に興味を持ち、「食」に対して主体的に向き合い、「食」を通じて生きる力を存分に発揮して、健康な心と体を育むこと、それが「食育」です。

東都生協では「農から学ぶ食育」との考えから、農業の現場や地域の伝統の食文化に触れ、産地・メーカーと共に生きた情報を学ぶ企画を立てています。料理教室ひとつをとっても、それは単においしい料理を学ぶだけではありません。生産現場の事情や食材、表示など、食に関する知識やスキルの向上を心掛けています。 産地とのつながりが強い東都生協だからこそ、実現できた「農から学ぶ食育」。食の安心を次世代に受け継ごうと生産者と共に正面から取り組んでいます。

東都生協の食育活動

人と人とのつながりを大切に活動する

「食べることは生きること」。食の知識やスキルを身につけ、食べることの大切さや楽しさを実現していきます。

一人ひとりが持つ食育の力を発揮する

命の源である農業や水産業に触れ、地域の伝統文化などを学び、自然環境の中で命を育むことの尊さや命をいただくことのありがたさを実感していきます。

農から学ぶ食育を積極的に推進する

組合員が商品づくりに参加し、生産現場・食材・表示・調理方法などの知識やスキルを学ぶ機会を設け、さらに、食のスキル向上や食文化への理解を深める情報発信をします。

食育活動と商品活動をしっかりつなげる

地域での食育活動のサポートや広報活動の充実、食育活動のプログラム・企画づくりなど、食育に関わる活動を推進していきます。

食育の推進体制を構築し、多様に展開する

食をテーマに連携を取り、おしゃべりや体験を積み重 ねることで食育を身に付けます。

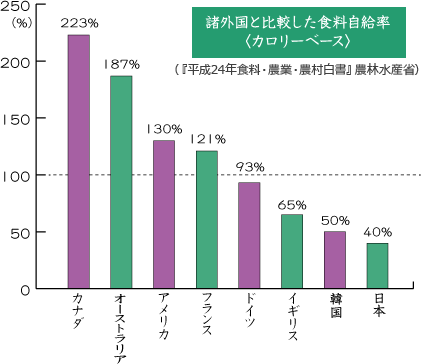

国産品を意識することで日本型食生活を維持し、しかも食の安全・安心を手に入れ、日本の農業を守ることができます。それは食料自給率アップへもつながります。

1960年代初め、国民1人当たりの米消費量は年間約120㎏でしたが、今はその半分の約60㎏。米は炭水化物、タンパク質、カルシウム、鉄、マグネシウムなどを含む、栄養豊富な食品です。炭水化物が分解してできるブドウ糖は脳の働きを活発にするので、朝食にご飯を食べれば仕事や勉強への集中力アップが期待できます。しかも消化・吸収がゆっくりな米は、満腹感が長持ちします。

また米を作る水田は、日本らしい風光明媚な風景であるだけでなく、雨水をためて洪水を防ぐ役目を果たし、たくさんの生き物を育む大事な環境の一つなのです。

ところで、茶碗一杯のご飯(約150g)のお値段、おいくらだと思いますか? 約30円です(※米の種類や価格によって多少異なります)。国民全員が毎回の食事でご飯をもう一口多く食べるだけで、食料自給率が1%アップするそうです。

日本の主食用米の自給率は100%。体にも環境にもいい産直米を食べ続けることが、豊かな食生活を維持し、日本の農業を支える基本です。子どもの健やかな成長に欠かせない「お米が真ん中の生活」は、食の未来づくり運動そのものです。

参考:農林水産省ホームページ / 内閣府「食育ガイド」、「食育について考えるために」

総務省「2012年小売物価統計調査」